取組1:卓越性の飛躍

TOP / 取組1:卓越性の飛躍 / 植物・光エネルギー開発拠点 主な研究者のご紹介

植物・光エネルギー開発拠点 主な研究者のご紹介

研究者一覧

光合成・構造生物学グループ

植物科学グループ

革新材料・エネルギーグループ

仁科 勇太、加藤 隆史、三澤 弘明、依馬 正、笠原 成、斗内 政吉、山方 啓

光合成・構造生物学グループ

学術研究院先鋭研究領域

異分野基礎科学研究所

沈 建仁

拠点長、教授

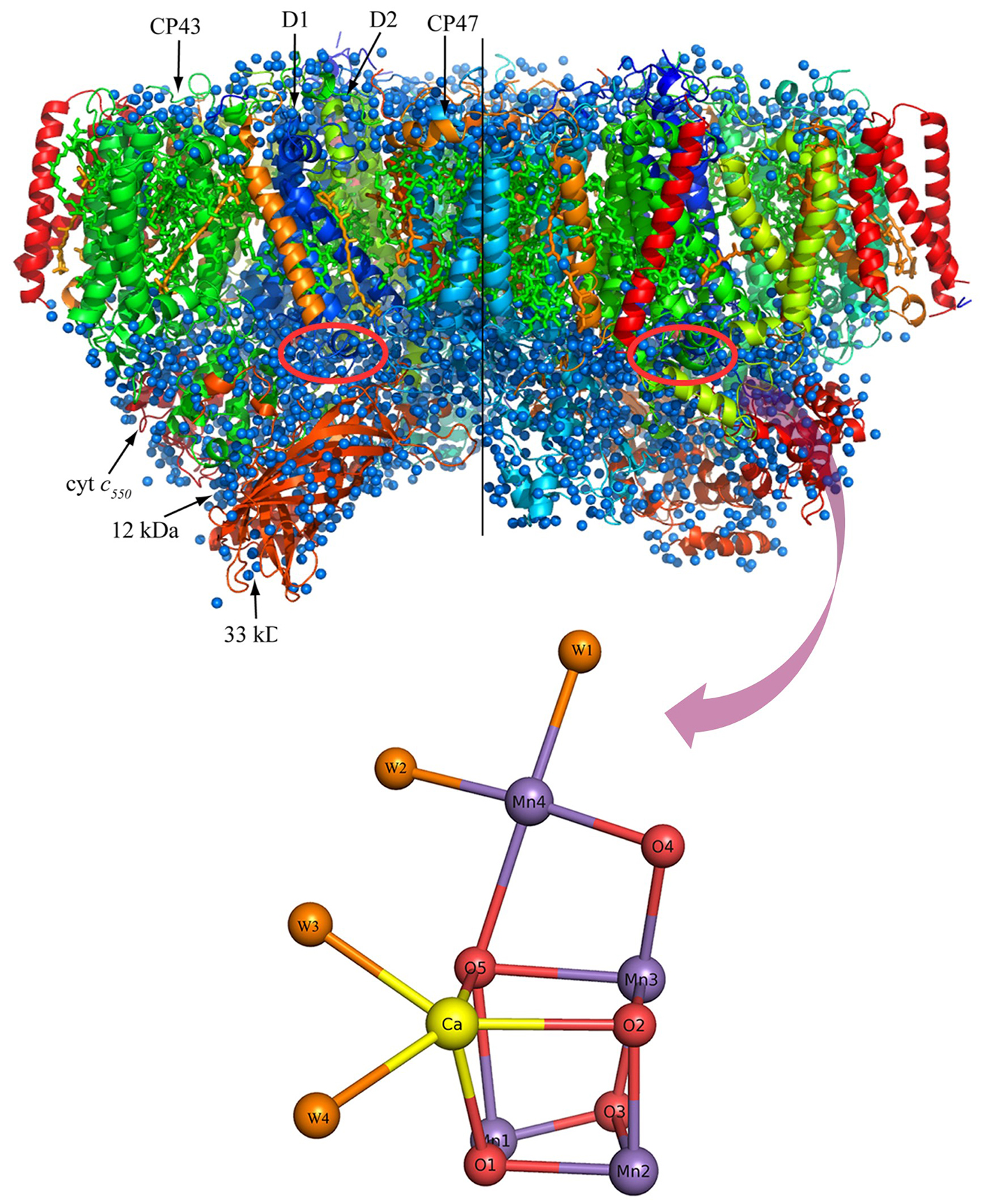

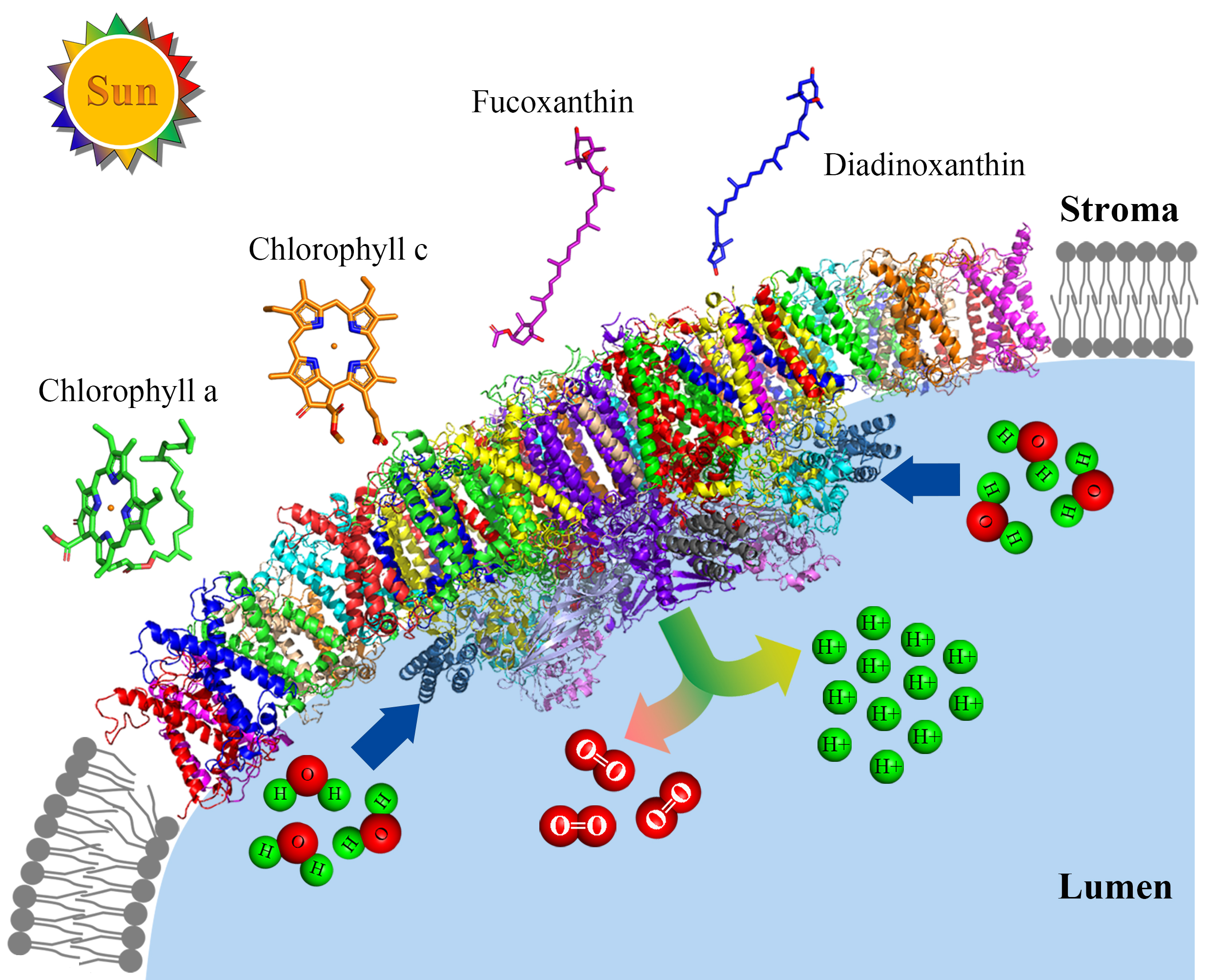

植物や藻類が行う光合成反応は、光エネルギーを利用して二酸化炭素と水を有機物に変換し、酸素を放出するもので、地球上ほぼすべての生物の生存を支えています。我々は、X線結晶構造解析やX線自由電子レーザー (XFEL)を用いた時間分解構造解析、さらにクライオ電子顕微鏡を用いた構造解析技術を駆使して、この反応に関わっている、光エネルギーを化学エネルギーへ変換するタンパク質複合体の構造と機能を解析しています。これまで光化学系II (PSII)の構造を原子分解能で解析し、水分解反応の中間体の構造を解析することで、水分解・酸素発生反応の機構をほぼ解明し、人工光合成にも重要な基盤を提供しました。また、様々な光合成生物から光化学系II 、光化学系I (PSI)と光捕集アンテナタンパク質の超分子複合体の構造を解析し、これら複合体における光エネルギー伝達のメカニズムを解明しただけでなく、進化における複合体の変化を明らかにしてきました。

#光合成 #水分解反応 #光エネルギー変換 #X線自由電子レーザー #クライオ電子顕微鏡

学術研究院先鋭研究領域

異分野基礎科学研究所

菅 倫寛

教授

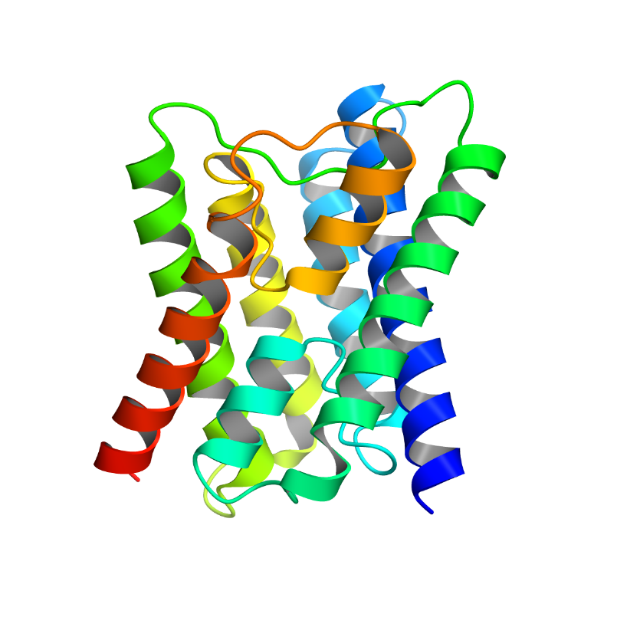

遺伝、代謝、シグナル伝達、認知や記憶、光合成などのすべての生命現象はタンパク質が担っています。タンパク質を細胞から取り出してクライオ電子顕微鏡や放射光のX線を用いてタンパク質の立体構造を原子のレベルで視て、タンパク質の働きを本質的に理解することを目指します。また細胞から取り出すことなく、細胞中のタンパク質の立体構造をそのまま観察する技術を開発します。このようにして得たタンパク質の構造的な知見を戦略的に改変・応用して、人工光合成触媒のデザインや安定多収の作物などの新しい価値の創出につなげることを目指します。

#光合成 #光化学系Ⅱ #膜タンパク質 #クライオ電子顕微鏡 #クライオトモグラフィー

植物科学グループ

資源植物科学研究所

馬 建鋒

副拠点長、教授

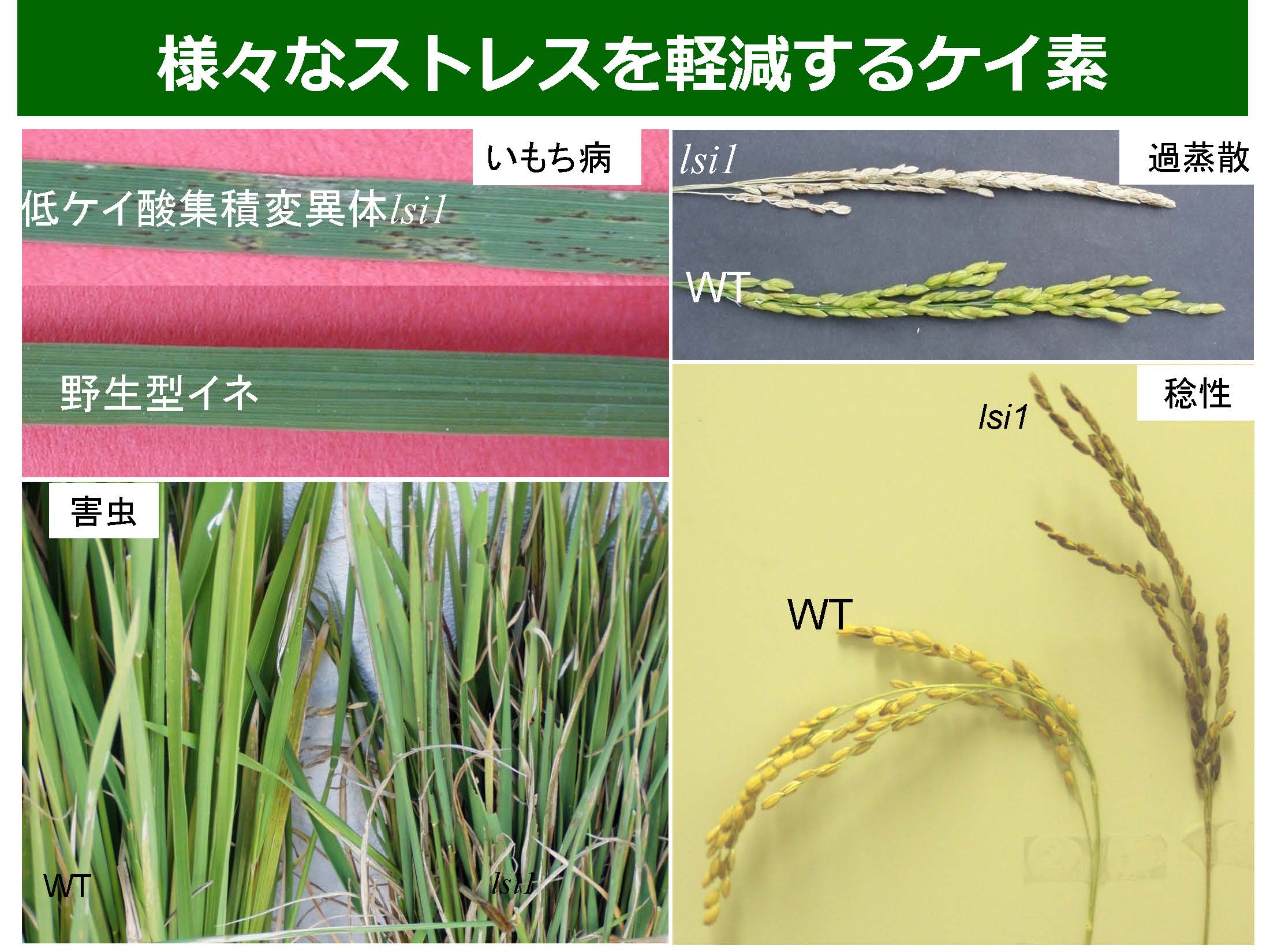

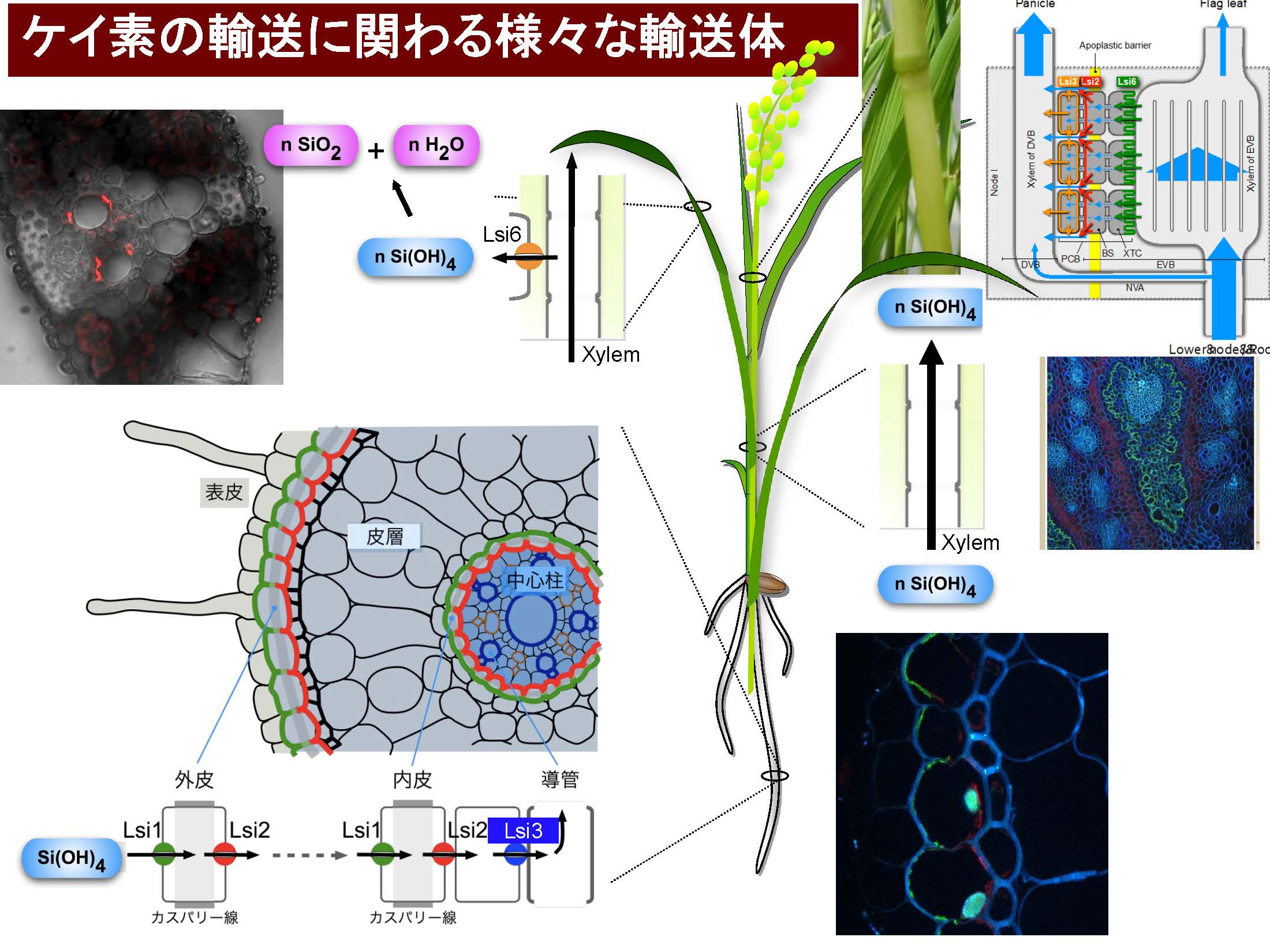

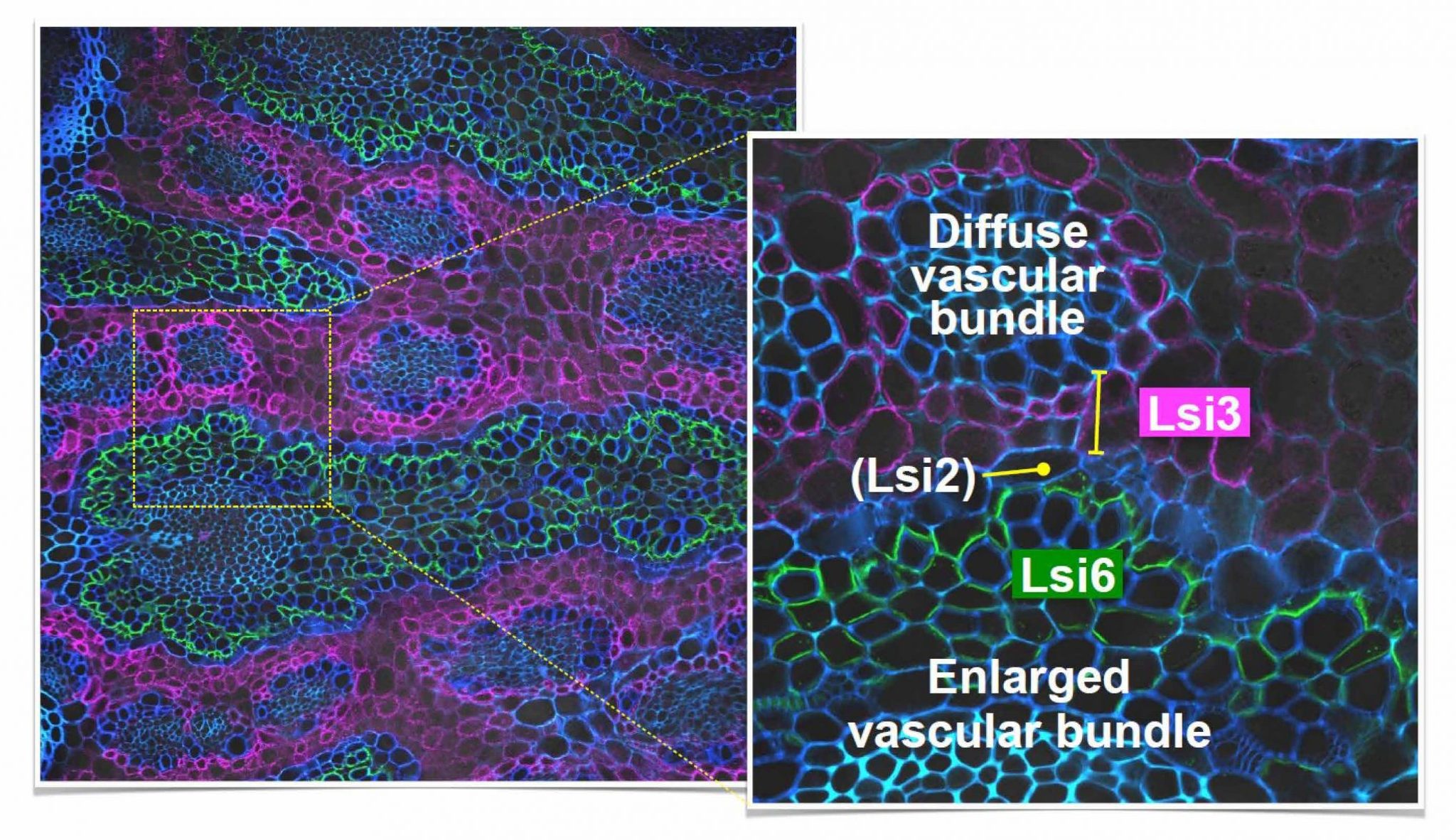

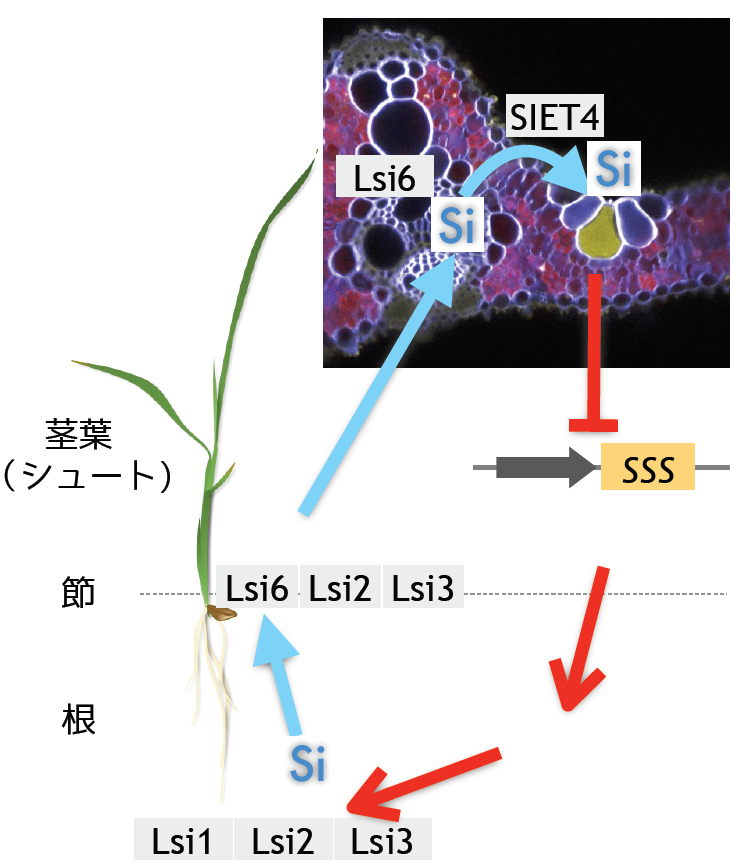

植物の生育には14種類のミネラル栄養素が不可欠です。これらのミネラルは、土壌から植物の各器官や細胞へ、輸送体を介して適切に輸送される必要があります。私たちは、植物が持つさまざまなミネラル輸送体の同定と機能解析に取り組むとともに、環境中のミネラル濃度の変動に応じた輸送体の制御機構についても研究しています。また、カドミウムやヒ素など、人体に有害な元素が植物内でどのように輸送されるかについても解明を進めています。さらに、輸送体の機能を改変することで、生産性が高く、かつ安全な作物の開発にも挑戦しています。

#イネ #輸送体 #ミネラル #環境変動 #制御 #遺伝子組み換え #有害金属

資源植物科学研究所

木羽 隆敏

教授

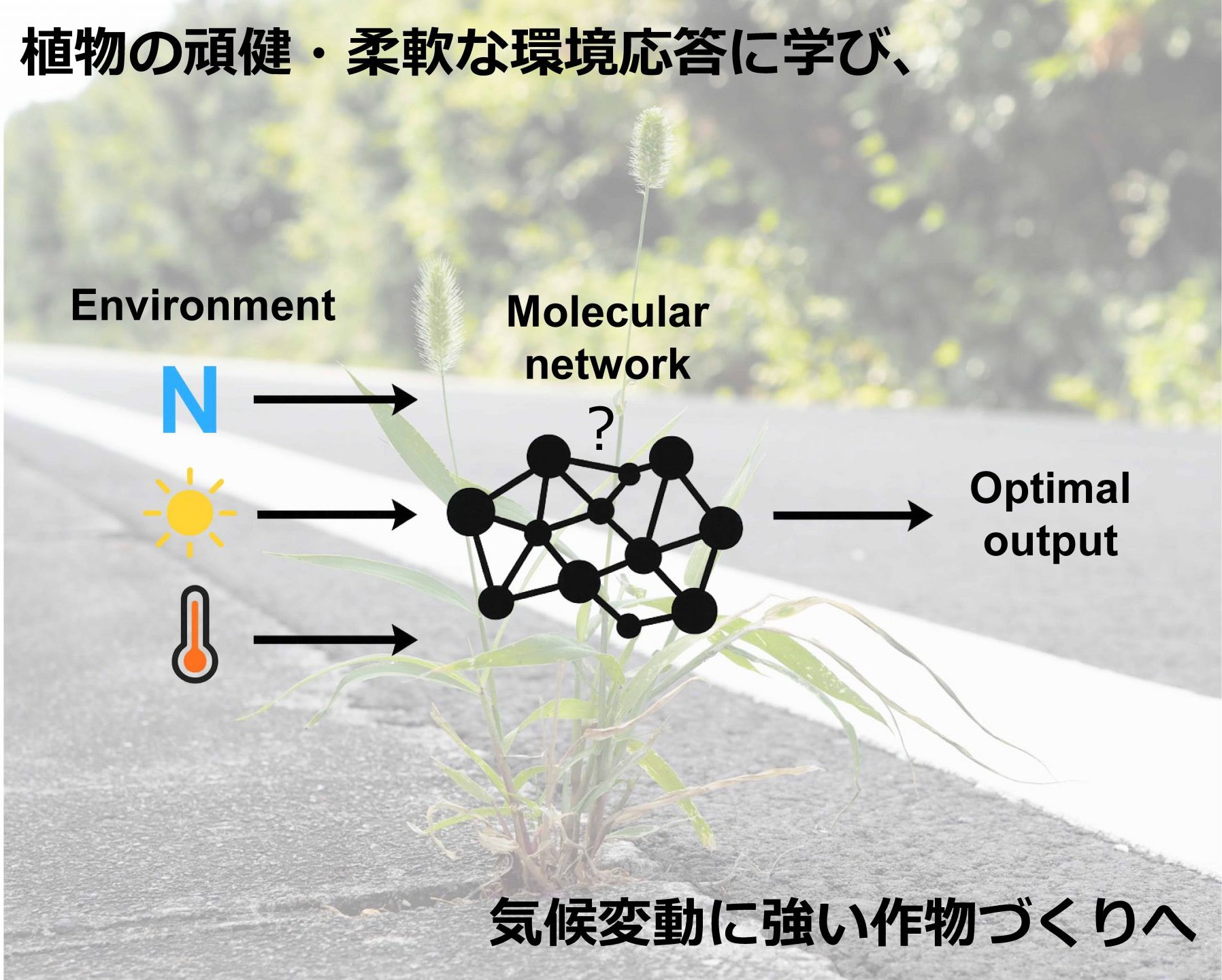

本研究グループは、養分供給が不安定で多様な環境要因が複雑に変動する自然環境下で、植物がどのように養分の獲得と利用を調節して、成長や発達を最適化しているのか、その分子メカニズムの解明に取り組んでいます。特に、植物の成長や生産性に最も大きな影響を与える養分である窒素に注目し、細胞・組織・個体レベルでの応答制御や、他の養分応答、非生物ストレス応答との相互作用についても包括的に解析しています。こうした研究を通じて、過剰施肥による窒素汚染の低減や、気候変動や極限環境下でも安定生産が可能な作物開発に貢献する知識基盤の構築を目指しています。

#植物 #作物 #養分 #窒素 #レジリエンス #窒素汚染 #気候変動

資源植物科学研究所

山地 直樹

准教授

植物は土壌から様々な無機栄養素(ミネラル)を吸収し生育します。栄養素を過不足無く吸収し、必要な時に必要な部位に送り届けるため、植物には様々な調節機構が備わっていると考えられますが、その実態はよくわかっていません。私たちは、独自に開発したイネの篩管液採取技術DIYインセクトレーザー法などを用いて、栄養素の吸収や分配の調節に関わるシグナル分子を新たに見つけ出し、その機能と役割を明らかにします。またこの研究は、栄養素の過不足に強く、より安全で栄養価の高い作物の作出にもつながります。

#無機栄養素 #シグナル分子 #篩管液 #吸収 #分配 #イネ #ケイ素

革新材料・エネルギーグループ

学術研究院先鋭研究領域

異分野基礎科学研究所

仁科 勇太

副拠点長、教授

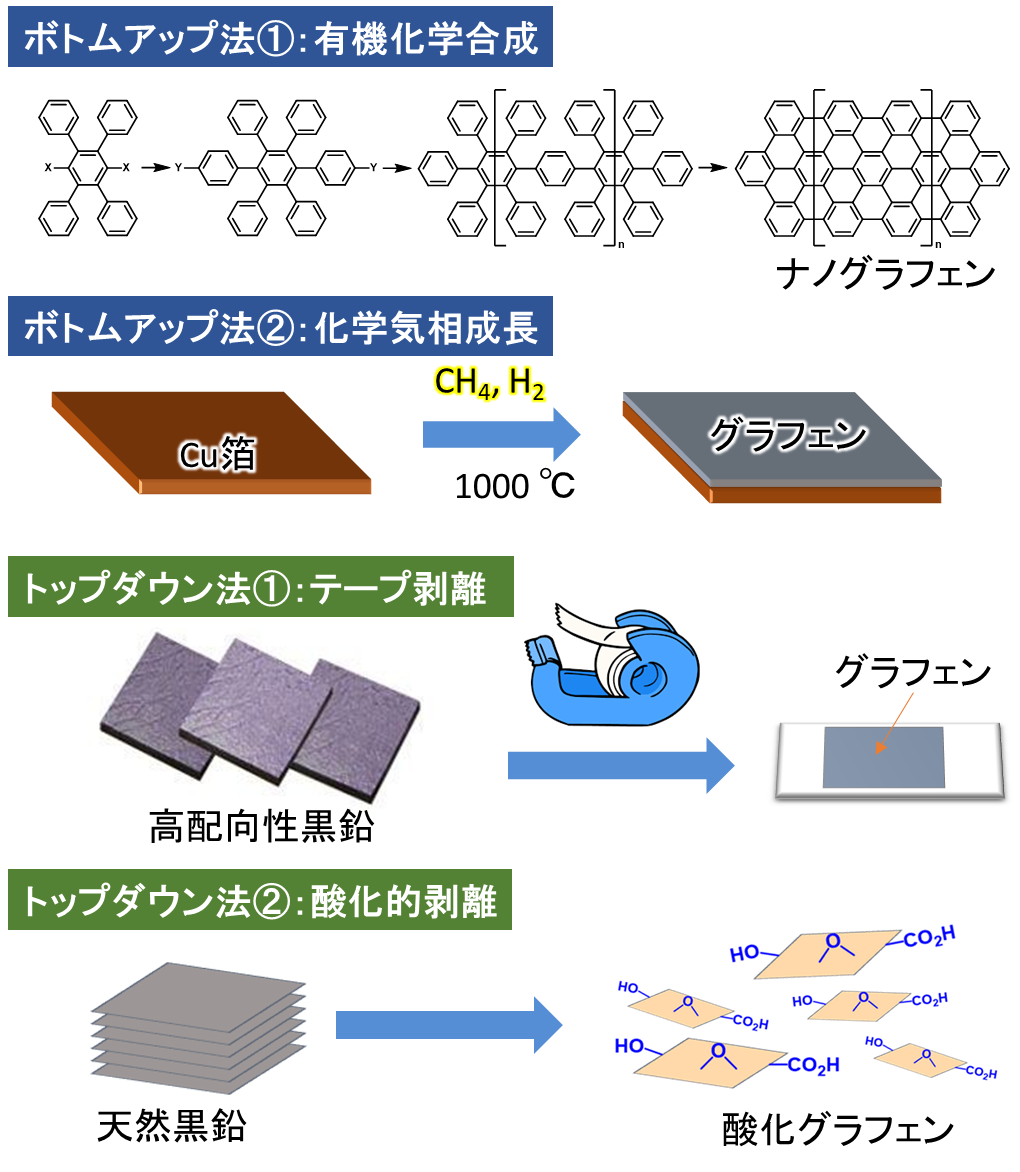

独自に開発した黒鉛の酸化的剥離法によるグラフェン類やボロン添加カーボンの創製技術をもとに、人工光合成や蓄電池材料として有用な電極・触媒の開発に貢献します。分子構造と物性の相関解明により、材料機能の高度化と高耐久化を図るとともに、廃プラスチックやバイオマスからの炭素資源化技術を展開し、CO2固定と資源循環を両立させます。これらの取り組みを通じ、持続可能な革新材料の創出によりJ-PEAKSの目標達成に寄与します。

#グラフェン #カーボン #電池 #触媒 #分子 #資源循環 #バイオマス #プラスチック

学術研究院先鋭研究領域

異分野基礎科学研究所

加藤 隆史

教授(特任)

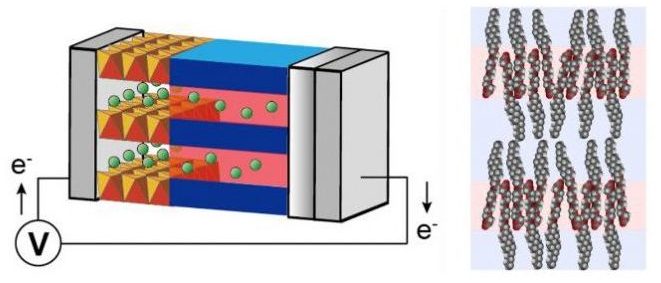

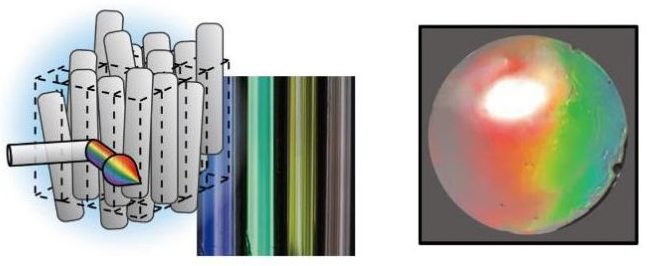

エネルギー・環境・ヘルスケア・先進素材分野に貢献する機能性ソフトマテリアルを構築します。そのために、イオン・電子・光・分離・センシング等の機能を発揮する分子集合体の分子設計・合成・構造制御・複合化を推進します。有機分子の高分子化・液晶化や相分離制御・無機素材とのハイブリッド化などを、生体の仕組みにも倣い進め、ナノからセンチメータレベルまでに精密かつ階層的に構造を組織化します。放射光施設における先端計測・シミュレーションなどの計算科学の分野とも共同研究を推進し、機能性ソフトマテリアル構築のための「分子技術」を進化させます。

#液晶 #機能性高分子 #自己組織化 #超分子 #ナノ構造 #ハイブリッド材料

学術研究院先鋭研究領域

異分野基礎科学研究所

三澤 弘明

教授(特任)

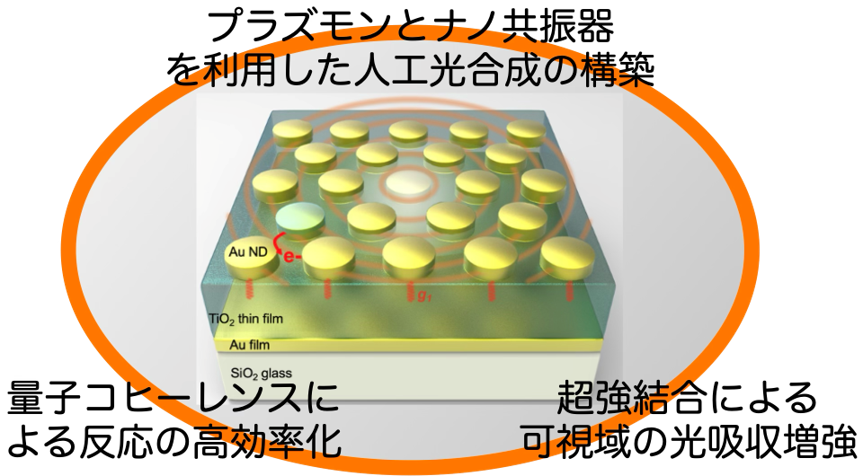

我々は、これまでにプラズモン共鳴を示す金ナノ粒子を担持した酸化チタン(TiO2)電極を用いて可視光による水の完全分解やアンモニア合成などを実現しました。さらに、ナノ光共振器機能を発現するTiO2電極を作製して金ナノ粒子を搭載すると、共振器モードとプラズモンの共鳴モードが強結合し、水分解の量子収率を著しく向上させることを明らかにしました。強結合下における量子収率向上は、ナノ共振器を介したプラズモン間の「量子コヒーレント相互作用」が関与していると考えられ、その詳細を解明するとともに、さらなる量子収率の増強を可能にする強結合電極の開発を行います。

#プラズモン #光ナノ共振器 #モード強結合 #量子コヒーレンス #人工光合成

学術研究院環境生命自然科学学域

依馬 正

教授

持続可能な社会の実現には、再生可能エネルギー・資源を使って自由自在に物質を合成する技術が不可欠です。炭素資源については、化石資源の消費を抑えた循環型サイクルへ変容させる必要があります。そのためには、二酸化炭素(CO2)から有用物質を合成するための様々な反応が必要になります。CO2は温室効果ガスでもあるため、CO2の化学固定は今後ますます重要になります。私のミッションは、光エネルギーなどを駆動力とするCO2固定化反応(人工光合成)やその触媒を開発することです。光エネルギー関連の機能性分子材料も開発します。

#二酸化炭素 #CO2固定化反応 #光エネルギー #人工光合成 #触媒 #有機合成

学術研究院先鋭研究領域

異分野基礎科学研究所

笠原 成

教授

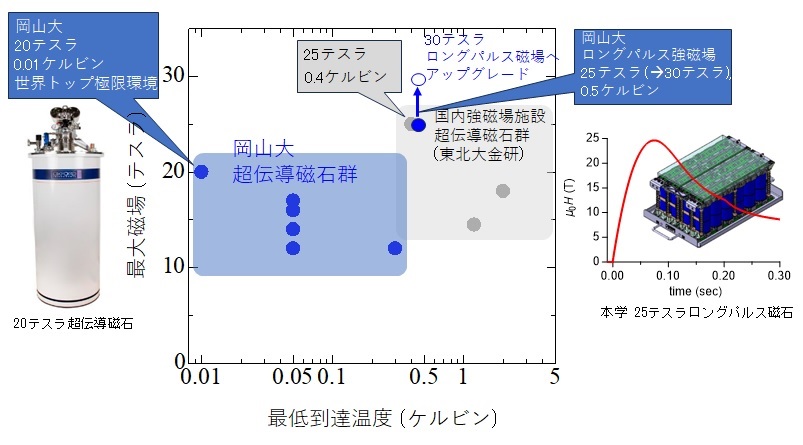

物質中の電子の世界は、我々の最も近くに拡がる量子力学の世界です。多数の原子の凝縮体である固体では、結晶という物質固有の構造を舞台に、膨大な数の電子やスピンが強く相互作用しあうことで、実に多様で魅力的な物理現象を引き起こします。その顕著な例が、強く相互作用しあう電子系 ― 強相関電子系 ―で実現する非従来型超伝導やエキゾチック電子状態、量子臨界現象といった現代物理学における重要問題とされるものたちです。私達は、極低温・強磁場における精密熱測定や電子/熱輸送測定、超伝導磁石による発生磁場を大きく超えるパルス強磁場での測定、超純良単結晶の育成など、様々な実験手法やその開発を通じて、新しい物理学を開拓することに取り組んでいます。

#量子マテリアル #凝縮系物理学実験 #超伝導 #強磁場 #極低温 #熱測定

学術研究院先鋭研究領域

異分野基礎科学研究所

斗内 政吉

教授(特任)

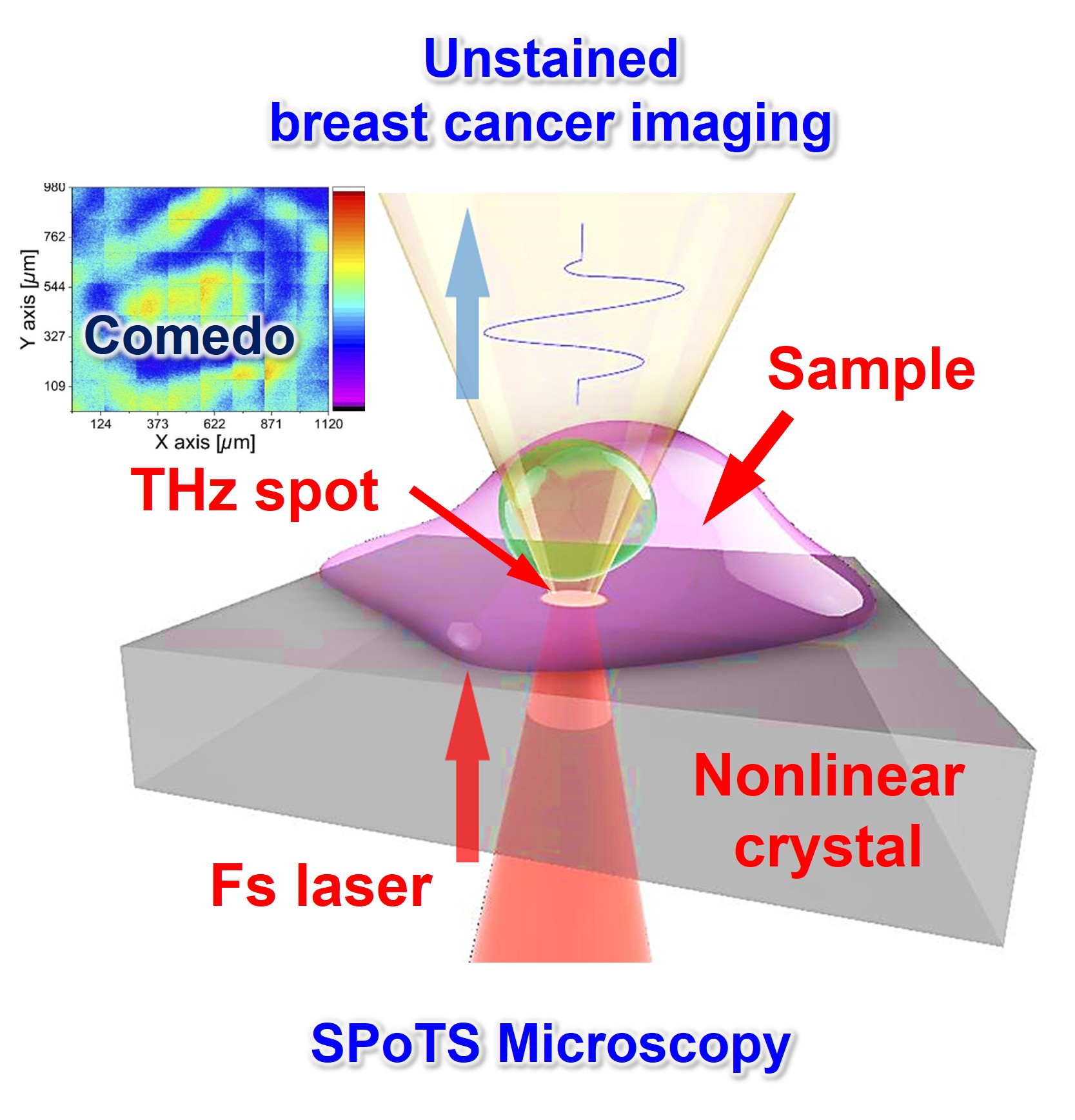

高温超伝導体や強相関電子材料の物性科学からテラヘルツ波工学分野の開拓にかかわり、現在では、テラヘルツ放射分光イメージングの開拓者として、基礎物性への適用と半導体R&D応用を中心に据えて研究に取り組んでいます。常に新規性を求めて独自の取り組みを展開してきた中で、テラヘルツ波放射顕微鏡(LTEM)の提案と開発は世界的にも広く知られています。現在では、LTEMの実利用分野を開拓するとともに、テラヘルツバイオフォトニクス分野の開拓にも取り組んでおり、J-PEAKSでは、研究としてそのような材料開発とテラヘルツ研究に貢献するとともに、超伝導体などのエネルギー利用の可能性を探ります。

#テラヘルツ波 #超伝導 #ナノ電子材料 #半導体分析 #テラヘルツバイオフォトニクス

学術研究院先鋭研究領域

異分野基礎科学研究所

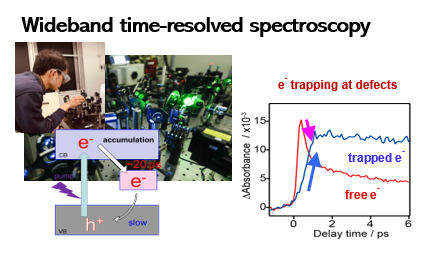

山方 啓

教授

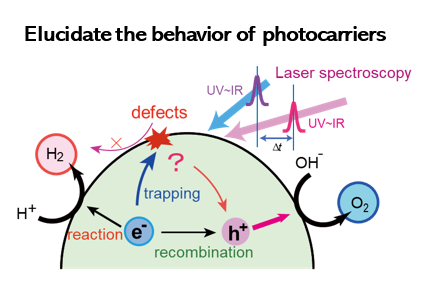

太陽光を用いて水から水素を製造できる光触媒や、有機太陽電池、発光素子などのメカニズムを解明し、より高性能な光エネルギー変換材料の開発を目指しています。特に、これらの性能を支配する光励起キャリアが材料の組成や構造の違いによってどのように振る舞うかを解明し、その動きを制御することに重点を置いています。可視から中赤外域の過渡吸収をフェムト秒から秒の時間領域で高精度に観察できるレーザー分光装置を開発し、光励起キャリアの生成過程や再結合過程、トラップ過程や反応過程を詳しく調べています。このような研究を通じて、太陽光エネルギーを有効に活用し、エネルギー問題や環境問題の解決に貢献することを目指しています。

#光触媒 #太陽電池 #発光素子 #キャリアダイナミクス #レーザー分光 #光エネルギー変換